Besonders intensiv diskutiert wird die Finanzierung von NGOs mit Steuergeldern derzeit in Niedersachsen. Denn seit rund zehn Jahren bekommt ein Netzwerk großer Umweltverbände Millionensummen von der Landesregierung, ohne dass staatliche Stellen kontrollieren, wofür genau die Organisationen das Geld überhaupt verwenden. In seinem aktuellen Jahresbericht wirft der niedersächsische Landesrechnungshof ein Licht auf die Partnerschaft zwischen Politik und NGOs und erhebt schwere Vorwürfe. Die zuständige Staatsanwaltschaft prüft sogar den Anfangsverdacht der Untreue.

Mittelvergabe ohne Erfolgskontrolle

Konkret kritisiert der Landesrechnungshof die Förderung des Landesbüros Naturschutz Niedersachen GbR (LabüN), einer 2015 gegründeten Einrichtung, die anfangs von vier Umweltverbänden betrieben wurde – inzwischen sind es acht (s. Kasten). Aufgabe des Landesbüros ist es laut Website „die anerkannten niedersächsischen Naturschutzverbände … mit unserem naturschutzfachlichen sowie rechtlichen Fachwissen bei der Beteiligung an Verfahren von Landesbehörden zu unterstützen“.

Gesellschafter des Landesbüros sind derzeit:

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland – Landesverband Niedersachsen (BUND),

Naturschutzbund Deutschland – Landesverband Niedersachsen (NABU),

Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz Niedersachsen e.V. (LBU),

Naturschutzverband Niedersachsen e.V. (NVN),

Anglerverband Niedersachsen e.V. (AVN),

Landesfischereiverband Weser‑Ems e.V. (LFV),

Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. (LJN) sowie die

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald – Landesverband Niedersachsen e.V. (SDW).

Diese acht Gesellschafter haben gemeinsam, dass sie berechtigt sind, bei Planfeststellungsverfahren und Gesetzesvorhaben Stellung zu nehmen. In Niedersachsen gibt es derzeit 15 Verbände, die über diese Berechtigung verfügen.

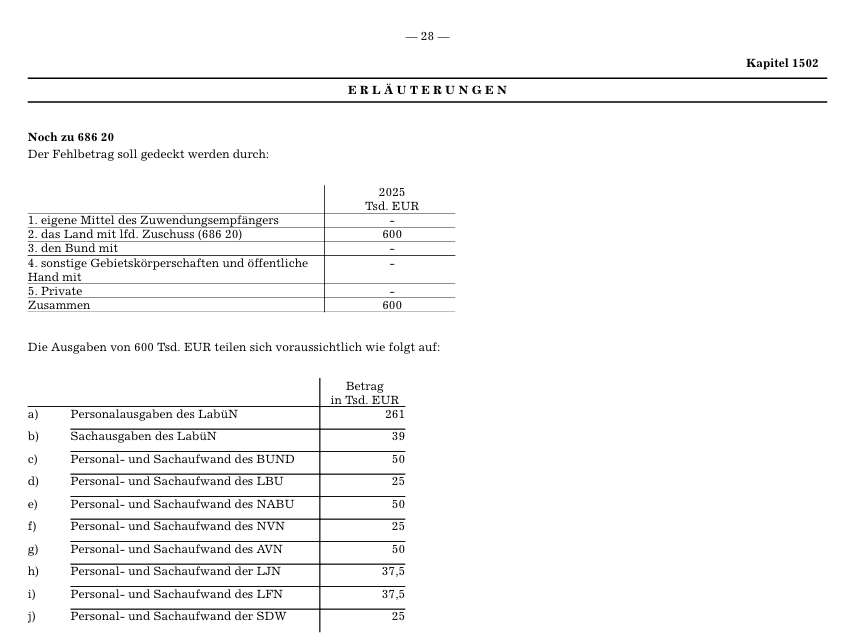

Das LabüN wird ausschließlich durch Landesmittel finanziert: In den ersten Jahren stand jährlich ein Etat von 350.000 Euro zur Verfügung. Ab 2022 wurden die Mittel allmählich auf 600.000 Euro pro Jahr aufgestockt.

Der Landesrechnungshof kritisiert in seinem Bericht, dass das zuständige Umweltministerium bislang keine Erfolgskontrolle vorgenommen habe, ob durch den Betrieb des LabüN der mit der Zuwendung gewünschte Zweck überhaupt erreicht werde. Damit verstößt das Ministerium aus Sicht des Landesrechnungshofs gegen die Landeshaushaltsordnung.

Seid verschlungen, Millionen!

Zudem stellten die Finanzkontrolleure fest, dass das LabüN jedes Jahr mehr als die Hälfte der Fördermittel nicht etwa selbst nutzte, sondern an seine Gesellschafter weitergab. Für diese Weiterleitung fehlte aus ihrer Sicht die rechtliche Grundlage. Als Erstempfänger dürfe das LabüN Gelder zwar im Rahmen einer Projektförderung weiterleiten. Nach der Landeshaushaltsordnung bezieht sich eine Projektförderung allerdings auf einzeln abgegrenzte Vorhaben. Die Einrichtung von Schnittstellen zwischen Gesellschaftern und LabüN sei aber kein abgegrenztes Vorhaben, sondern eine Daueraufgabe, die nicht durch weitergeleitete Mittel finanziert werden darf.

Doch damit nicht genug: Der Rechnungshof kritisiert auch, dass das LabüN gegen das sogenannte Besserstellungsverbot verstoßen habe. Dieses schreibt vor, dass ein Empfänger staatlicher Zuwendungen seine Beschäftigten nicht besserstellen darf als vergleichbare Landesbedienstete. Ein Verbot gegen das Besserstellungsgebot kann unter Umständen den Tatbestand der Untreue erfüllen. Im Falle des LabüN wurde mehrfach gegen das Besserstellungsverbot verstoßen. Der Landesrechnungshof führt weitere Verstöße auf: „So ordnete das LabüN zwei Mitarbeiterinnen einer höheren Entgeltgruppe zu, obwohl den Mitarbeiterinnen die erforderlichen Qualifikationen fehlten. Eine andere Bearbeiterin erhielt eine außertarifliche Zulage ohne rechtliche Grundlage. Schließlich zahlte das LabüN mehrfach einer studentischen Hilfskraft eine „Erholungsbeihilfe“.

Der Landesrechnungshof geht so weit, dass er ganz grundsätzlich anzweifelt, dass für die Förderung des LabüN eine Grundlage besteht. Förderung setzt voraus, dass ein erhebliches Landesinteresse vorliegt. § 23 der Niedersächsischen Landeshaushaltsverordnung führt aus:

„Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Leistungen an Stellen außerhalb der Landesverwaltung zur Erfüllung bestimmter Zwecke (Zuwendungen) dürfen nur veranschlagt werden, wenn das Land an der Erfüllung durch solche Stellen ein erhebliches Interesse hat, das ohne die Zuwendungen nicht oder nicht im notwendigen Umfang befriedigt werden kann.“

Expertise für „Experten“?

Schon die ganze Konstruktion des LabüNs ist fragwürdig: Das Büro soll die mitwirkungsberechtigten Verbände mit Personal, Expertise und Geld unterstützen, bei denen eben dieses Fachwissen und ausreichende Mittel bereits Voraussetzung dafür waren, um überhaupt Mitwirkungsrechte zu erlangen. Ausreichend Personal und Expertise müssen dort also schon vorhanden sein.

Schaut man sich die Projekte des LabüN an, so gewinnt man den Eindruck, dass es eher darum geht, Infrastrukturprojekte wie Stromtrassen, Biogas,-, Elektrolyse- und Recyclinganlagen, aber auch Investitionen in Stallerweiterungen und Industrieanlagen möglichst lückenlos zu erfassen – um dann systematisch Einsprüche dagegen einlegen zu können. Mit anderen Worten: Der Staat fördert einerseits Industrie und Klimaschutz und gibt gleichzeitig viel Geld dafür aus, damit diese Projekte so effizient wie möglich verzögert, verteuert oder ganz verhindert werden können.

Während Christian Meyer (Die Grünen), der Niedersächsische Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz, im Parlament versicherte, dass sein Haus längst in der Abarbeitung der Rechnungshof-Kritik sei, und zwar seit Ende 2023, zeigt der Haushaltsplan 2025, dass das LabüN unverändert mehrere hunderttausend Euro direkt an seine Gesellschafter weiterreicht.

Als Förderzweck, der das Landesinteresse begründen soll, gibt das Ministerium im Haushalt an: „Stärkung des fachkundigen bürgerschaftlichen Engagements bei öffentlich-rechtlichen Planungsprozessen von landesweiter Bedeutung“.

Wie Christian Meyer aber korrekt feststellt, war diese Praxis auch unter der rot-schwarzen Regierung schon üblich, ohne dass es damals Anlass zu Kritik gegeben hätte. Im Gegenteil: Auch die damalige Landesregierung hat lediglich zugesehen, dass die eigene Klientel ebenfalls zum Zuge kommt. So wurden zusätzlich die Verbände der Angler, Jäger und Waldeigentümer aufgenommen und mit Fördergeldern bedacht.

Zur Frage des Landesinteresses windet sich Minister Meyer: „Ich sehe ein großes Interesse daran, dass die Verbände in diese Planungsverfahren, zum Beispiel bei Stromtrassen oder Windrädern, ihre Interessen einbringen. Das wird dadurch gestärkt, denn es geht ja darum, dass das Recht eingehalten wird. Dadurch stärken wir auch die Ehrenamtlichen vor Ort, wenn es zum Beispiel um die Beratung geht. Daher ist da ein Landesinteresse vorhanden.“ Der Minister vermischt hier allerdings zwei Aspekte: Natürlich ist es sinnvoll, Verbände und andere Interessengruppen bei Verfahren größerer lokaler oder regionaler Bedeutung zu beteiligen. Das bestreitet niemand. Die Frage ist, ob Verbände dafür finanzielle Unterstützung vom Land benötigen und ob diese Unterstützung der Landesverwaltung hilft, ihre Aufgaben zu erfüllen. An dieser Stelle bleibt Meyer blank.

Bei seinem Auftritt im Parlament verwies der Minister darauf, dass es in anderen Bundesländern (etwa Baden-Württemberg, Brandenburg und NRW) ähnliche Zusammenschlüsse der Naturschutzverbände unter verschiedenen Regierungskonstellationen gibt. Was er jedoch verschwieg: Diese Landesbüros werden von den Naturschutzverbänden selbst betrieben und erhalten keine institutionellen Fördermittel in Millionenhöhe. Vielleicht wären solche Konstellationen ein Vorbild für den zukünftigen Betrieb des LabüN in Niedersachsen?

Inzwischen wurde gemeldet, dass die Staatsanwaltschaft Niedersachsen einen Anfangsverdacht der Untreue prüft. Wir bleiben dran.