Bei der Recherche zu diesem Text ging uns in den vergangenen Wochen immer wieder ein Gedanke durch den Kopf: Was, wenn Organisation, Struktur und Prozesse des Förderprogramms Demokratie Leben exemplarisch sind für unsere gesamte staatliche Verwaltung? Was, wenn unser Staat die derzeit rund 500 Milliarden Euro im Bundeshaushalt ähnlich bürokratisch und ineffizient ausgibt wie die vergleichsweise lächerlichen 200 Millionen von Demokratie Leben? Mehrfach haben wir uns überlegt, wie es wohl wäre, wenn der argentinische Präsident Javier Milei einmal mit seiner Kettensäge durch die bundesdeutsche Bürokratie fräsen würde. Sie zweifeln daran, dass eine solche Maßnahme sinnvoll und notwendig wäre? Wir vermuten: Am Ende dieses Textes werden Sie anders denken.

Viel ist in den vergangenen Wochen und Monaten darüber diskutiert worden, welche zivilgesellschaftlichen Organisationen unsere Bundesregierung für welche Ideen und Projekte mit Milliarden von Steuergeld unterstützt. Niemand weiß genau, wie groß der Geldsegen wirklich ist, denn die Fördertöpfe sind vielfältig und Definitionen höchst unterschiedlich. Fest steht: Fast jedes Bundesministerium finanziert auf die ein oder andere Weise zivilgesellschaftliche NGOs. Grobe Schätzungen gehen von etwa zwei bis vier Milliarden Euro aus. Zugleich diskutiert die Politik im ganzen Land, ob wir marode Schulen und Freibäder schließen oder die Pflegestufe 1 streichen müssen, weil in der heutigen Zeit angeblich nicht mehr finanzierbar.

NGOs entscheiden über Verwendung von Steuergeldern

Was allerdings den wenigsten bekannt sein dürfte: NGOs sind mitnichten nur Empfänger staatlicher Leistungen. Tagtäglich dürfen sie an unterschiedlichsten Orten und in unterschiedlichsten Gremien selbst mitentscheiden, wer sich über den Geldsegen freuen darf, der aus unseren Steuern finanziert wird. Nirgendwo ist diese Praxis mehr verbreitet als im Förderprogramm Demokratie Leben. Denn wer glaubt, dass allein das verantwortliche Familienministerium über die Vergabe der mehr als 180 Millionen Euro entscheidet, irrt gewaltig.

In den vergangenen Jahren hat sich über die fünf Programmbereiche von Demokratie Leben hinweg in ganz Deutschland ein gigantisches Netzwerk aus Behörden, Projektträgern und privaten NGOs gebildet, die gemeinsam in Bund, Ländern und Gemeinden darüber entscheiden, wer unsere Steuermillionen erhält und in welche Projekte sie investiert werden.

Steigen wir also etwas tiefer ein in Organisation und Struktur des wohl bekanntesten und zugleich umstrittensten Förderprogramms für zivilgesellschaftliche Organisationen in Deutschland: Demokratie Leben wurde 2014 von der damaligen Familienministerin Manuela Schwesig ins Leben gerufen. Bis heute ist es beim Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) angesiedelt. Ziele sind entsprechend der Programmrichtlinien die Förderung der Demokratie, die Gestaltung und Wertschätzung von Vielfalt für ein friedliches und respektvolles Zusammenleben sowie die Prävention und Bekämpfung von Extremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.

Unterteilt ist Demokratie Leben in fünf organisatorische beziehungsweise thematische Bereiche:

- Entwicklung einer bundeszentralen Infrastruktur zur Unterstützung der anderen Programmbereiche und zur Erreichung der Programmziele,

- Demokratiezentren in den jeweiligen Bundesländern,

- Extremismusprävention in Strafvollzug und Bewährungshilfe,

- Innovationsprojekte sowie

- die Partnerschaften für Demokratie.

Zusätzlich unterstützt das Ministerium sogenannte „Sondervorhaben“. Man könnte auch sagen: Egal worum es geht, irgendein Fördertopf findet sich immer.

Ein Blick lohnt sich vor allem auf die Partnerschaften für Demokratie, von denen es über die ganze Republik verteilt rund 330 gibt – von Kiel im Norden bis Kaufbeuren im Süden. Organisiert sind sie wiederum in vier Gremien:

- Bündnis, verantwortet die strategische Planung und Organisation, besteht aus Vertretern der kommunalen Verwaltung sowie einer Vielzahl von NGOs.

- Federführendes Amt, verantwortet die ordnungsgemäße Verwendung der Fördergelder.

- Koordinierungs- und Fachstelle, koordiniert die Umsetzung, berät das Bündnis, macht Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit. Meist ausgelagert an einen privaten, zivilgesellschaftlichen Projektträger.

- Jugendforum, stärkt die Beteiligung junger Menschen.

Heißt also: Landauf, landab treffen sich regelmäßig tausende Vertreter von Ämtern, Projektträgern und zivilgesellschaftlichen Gruppen, um zu besprechen, für wen und für was sie den Geldsegen ausgeben wollen, der ihnen aus Berlin zugeteilt wird. Bemerkenswert ist neben dem gigantischen bürokratischen Aufwand, der hier betrieben wird, vor allem, dass hunderte lokaler NGOs über die Verwendung staatlicher Gelder mitentscheiden.

Wie das konkret aussieht, lässt sich gut am Beispiel Berlin nachvollziehen: Allein in der deutschen Hauptstadt gibt es 14 Partnerschaften für Demokratie – von Charlottenburg-Wilmersdorf über Mitte-Moabit, Mitte-Wedding/Brunnenstraße bis Tempelhof-Schöneberg.

Allein in der Partnerschaft für Demokratie im stark migrantisch geprägten Stadtteil Berlin-Neukölln mischen sage und schreibe rund 40 Gruppierungen mit. Beteiligt sind ein Dutzend Ämter – vom Fachbereich Kultur über die Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragten bis hin zur Beteiligungs- und Sozialraumkoordination. Hinzu kommen 28 (!) private zivilgesellschaftliche Gruppen. Mit dabei sind unter anderem das Kinder- und Jugendbüro, das Kinder- und Jugendparlament, die Stadtteilmütter, die Freunde Neuköllns, das Bündnis Neukölln, die Seniorenvertretung Neukölln sowie viele lokale Vereine wie zum Beispiel Devi e.V., Masiyot e.V., Sunflower Care e.V. oder die Programmschänke Bajszel.

Liegt die Frage nahe: Welche Unsummen von Geld muss die Partnerschaft für Demokratie in Neukölln zur Verfügung haben, wenn sie eine so gigantische Organisation braucht, um die Fördergelder verteilen und die Projekte koordinieren zu können?

Die Wahrheit ist: Es sind lächerliche 140.000 Euro. Das nämlich ist die maximale Fördersumme, mit der das Familienministerium Partnerschaften für Demokratie fördert. Doch Demokratie Leben wäre nicht Demokratie Leben, wenn es nicht auch in diesem Zusammenhang eine fragwürdige Botschaft zu verkünden gäbe: Große, bürokratische Organisationen sind nicht nur ineffizient, sondern aller Erfahrung nach auch sehr teuer. Das gilt auch für die riesige Demokratie Leben-Organisation mit ihren fünf Programmbereichen und mehr als 330 Partnerschaften für Demokratie. Bei Letzteren schlagen vor allem die vielen Koordinierungs- und Fachstellen mit jeweils zehntausenden von Euro Verwaltungsaufwand zu Buche. Die meisten Partnerschaften haben dieses Gremium schließlich an externe Projektträger ausgelagert.

Etwas ketzerisch könnte man also sagen: Zumindest im Programmbereich der lokalen Partnerschaften für Demokratie unterstützt Demokratie Leben weniger Investitionen in Demokratie und gegen Extremismus, sondern vor allem in die Verwaltung durch private Projektträger. Das alles ist erlaubt, denn die Förderrichtlinien des Programms machen keinerlei Vorgaben, wieviel der Fördergelder für Verwaltungsaufwand draufgehen dürfen. Der ITD liegen Fälle vor, in denen es bis zu 60 Prozent sind. Heißt im Fall der Neuköllner Partnerschaft für Demokratie wohl: Die monströse Organisation aus 40 Ämtern und NGOs kann mitnichten 140.000 Euro pro Jahr für Demokratieprojekte ausgeben, sondern wahrscheinlich gerade mal die Hälfte oder einen Schnaps mehr.

Bürokratisches Monster

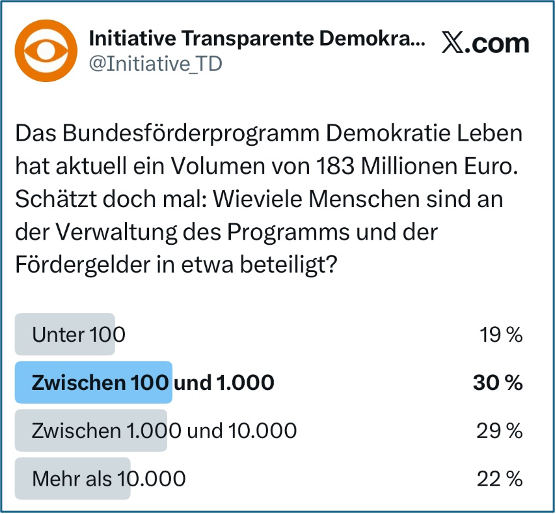

Welche Rückschlüsse lässt die gigantische Partnerschaft für Demokratie in Berlin-Neukölln wohl auf die gesamte Dimension von Demokratie Leben im Land zu? Rechnen wir vorsichtig und unterstellen, dass an allen anderen 330 Partnerschaften nicht 40, sondern zusammen nur 20 Ämter und NGOs mitwirken. Werden die nur von jeweils zwei Personen vertreten, bedeutet dies, dass bundesweit rund 6.600 Gruppen und mehr als 13.000 Menschen allein an der Realisierung der Partnerschaften für Demokratie arbeiten. Die vier anderen Förderbereiche des Programms sind in dieser Rechnung noch gar nicht berücksichtigt.

Kommen wir zum Schluss nochmal kurz auf den Gedanken vom Anfang zurück: Stellen Sie sich vor, die extrem ineffiziente Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen bei den Partnerschaften für Demokratie wäre exemplarisch für viele andere Bereiche staatlicher Verwaltung! Wieviele Milliarden verschwendet der Staat wohl jedes Jahr, wenn in anderen Bereichen auch so gearbeitet wird?

Was würde Javier Milei tun, wenn er feststellte, welch monströse Organisation es braucht, um ein paar Millionen an zivilgesellschaftliche Gruppen im Land zu verteilen? Er würde wohl nicht nur die gesamte organisatorische Aufstellung des Programms überdenken, sondern sich vor allem die Frage stellen, wie es sein kann, dass das seit zehn Jahren zuständige Ministerium die Kontrolle über die Vergabe der Mittel so weit an lokale Behörden und NGOs auslagert, dass es am Ende selbst keinerlei Kontrolle mehr darüber hat, für wen und für was die Mittel verwendet werden.